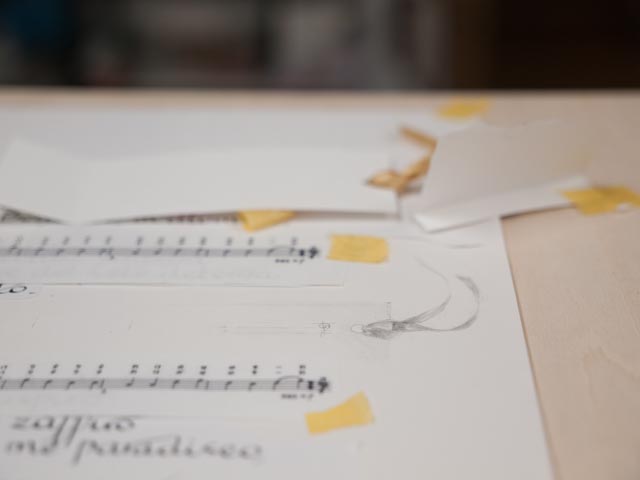

Lete(レーテ)と題された詩の挿画に取り掛かりました。

Lete (Lethe)とは、ギリシア神話で黄泉の国を流れる忘却を意味する川の名です。

作画に当たっては、頁に栞を挿すような絵を考えました。栞の図柄には、川のことをうたう民謡の楽譜の一部を描き入れるつもりです。

習作のさなか。

Lete(レーテ)と題された詩の挿画に取り掛かりました。

Lete (Lethe)とは、ギリシア神話で黄泉の国を流れる忘却を意味する川の名です。

作画に当たっては、頁に栞を挿すような絵を考えました。栞の図柄には、川のことをうたう民謡の楽譜の一部を描き入れるつもりです。

習作のさなか。

4月9日、近くの公園へ

接写レンズをつけたままのカメラを持ち出して、桜を観に行きました。

曇り空を背景に、うんと近づいて。

100円ショップで買い求めた陶器のコーヒードリッパーと、同じく陶器のキャニスターを組み合わせて筆洗器をつくりました。砥石とグラインダーで削って、形をすり合わせています。

ここ最近は、金属製の筆洗器の代わりに除湿パックの空容器を使っていました。塩化カルシウムが詰められている受け皿の部分が、筆をしごくのにちょうど具合が良かったんです。ただし、しばらくすると筆洗油で容器のプラスチックが変形してしまいます。

あれやこれやと考えて、ここに行きつきました。筆の毛先を斜めに当てられるので見やすいし、穴から汚れも沈殿してくれるし、とくに高価なコリンスキーの筆を扱う時には都合が良いです。

2月26日

通りがかりの中古電動工具店にて、フォルムと質感が気に入って買い求めた金切り鋏です。分解して刃をオイルストーンで研いだあと、そのオイル分を含んだウエスで全体を拭き上げました。薄い紙くらいなら、刃の重みですっと切れていくのが心地よいです。

“WISS U.S.A. V13 7in” という刻印をたよりに検索してみると、アンティークを扱う海外サイトにて、同じ形を見つけることができました。ブランドは健在で、現行モデルも販売されているようです。製品名は “Duckbill Pattern Tinner Snips” 。たしかにアヒルのくちばしです。

2月19日

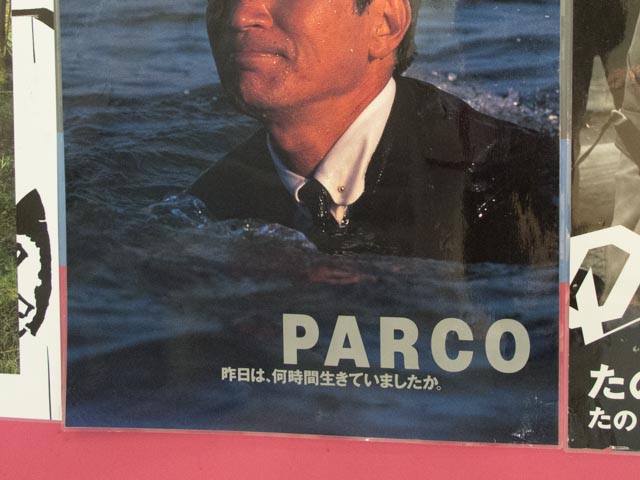

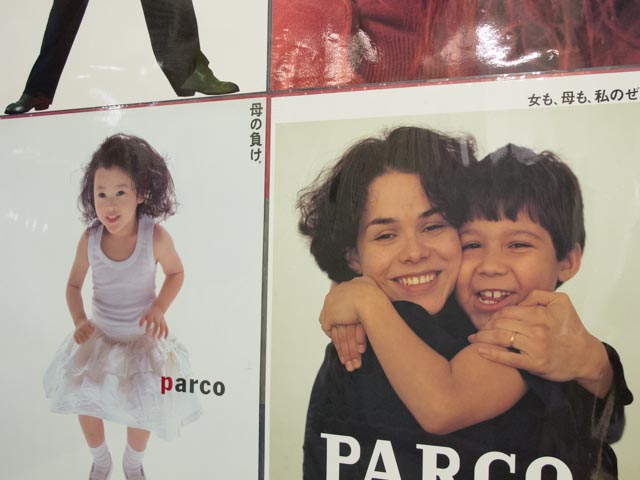

まもなく閉店となる新所沢パルコへ。これまでは Let’s館3階の世界堂などの、決まったお店に行くだけでしたが、久しぶりに館内を歩いて回りました。

PARCO館の階段の壁には、過去のポスターが展示されています。僕が20代だった頃、通学や通勤で西武池袋駅の改札を通る時に、いつも目にしていたポスターたちです。

「 昨日は、何時間生きていましたか。」

ふと、このポスターが見たくなって、館内を探しました。

2月29日の夕方

とりいそぎ必要なものの買い物は済ませておいたのに、なんとなくそわそわしてしまって、結局は営業最終日にも足を運んでしまいました。見納めておきたいという気持ちと、最終日の混雑や行列、在庫処分セールですっかりと空になっている店内の什器を見たくはない…という気持ちとが、混ざり合っていたように思います。

2月6日 0:22am

何年振りかの大雪。長靴の下には靴下を二枚重ねて履いて、すこし歩く。

2月3日、東神田「組む東京」にて

岡安圭子さんの朗読会に参加しました。この季節に恒例のイベントで、自分で自分のダイアリーを遡ってみると2018年からの参加になるのかしら。

朗読会のとき、僕は目を瞑って聴いていることが多いのですが、ときおり岡安さんの声がすこし違った位置から聞こえてきます。それは一歩二歩ぶんのわずかな距離なのですが、目を開けてみると会場の私たちに一人ひとりに向けて話しかけてくださるようでした。参加者一人ひとりへ、宮沢賢治の文章の断片で語りかけてくださっていることに気がつきました。

朗読が終わったあとで小さな封筒をいただきました。中には賢治の文章の断片を書き綴ったカードが入っています。顔見知りとなっているひとにはその人をイメージして、初めて参加された方へは、名前の漢字からその人のことを想像して、ことばを選んでいらっしゃるのだそうです。

封筒はその場では開けずに、帰りの電車で座れた時に開いてみました。(絵のことを言ってくださったのですね!)

朗読会からの帰り道に

この日の朗読は、宮沢賢治「注文の多い料理店」からはじまりました。

これまでに何度かは触れてきているはずなのに、僕は話の結末をすっかり忘れています。

体じゅうにバターを塗りたくって、さあどうなっていくのだろう…と、どきどきする感情のあとに待っているのはあっけらかんとした結末。はなしを聴いている自分のほうがなんだか狐に化かされたような、きょとんとして取り残される感じでしょうか。

宮沢賢治の描くものがたりの登場人物には、そのまま突き抜けていくひとと、そこにポツンと残されるひとがいるように思います。詳しい方がいらしたらとっても恥ずかしいのですが、初めてそのことを意識しました。

カンヴァスの木枠をつくるときに垂直に穴を開けられたいいな…と、ずっと思っていて、卓上ボール盤を手に入れました。近所にある中古の電動工具店にて、保証のないかわりに安価な現状品として売られていたものです。

ここのところ、時間さえあればボール盤のことを検索していました。自分ひとりで持ち運べる大きさで、プラスチッキーじゃなくて、僕が使わなくなったら次の方へ託せるもので。

アシナASD-305、キラKND-8、日立工機LE-2800またはB6S、遠州ESD-250…。もう、型番でわかるようにもなっちゃった。そうしたなかで偶然見つけたツバサ工業の卓上ボール盤だけど、検索では情報が出てきませんでした。

前の所有者は90年代に使っていた方でしょうか。幾か所に手は入っていて、1994と印字された電源コードに、モーターも交換されています。ただ、そこからはあまり使われずにいたのでしょう。いろいろと想像しながら汚れや錆を落としました。手を入れるのは最小限に、必要な箇所を磨いて注油しました。僕の作業に必要な精度は十分出てくれています。

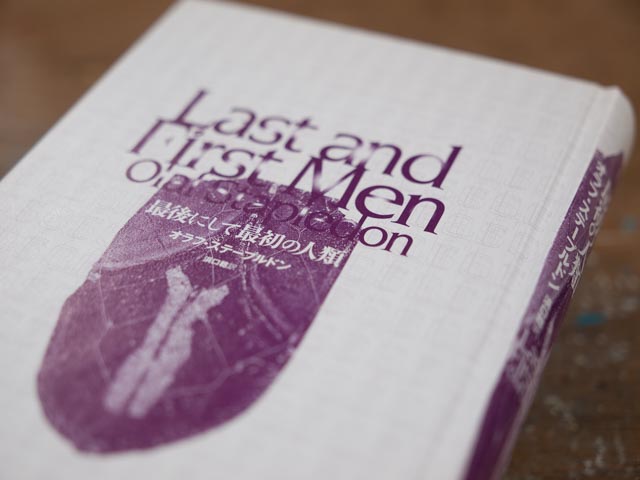

10月17日頃と、12月9日に

映画『最後にして最初の人類』を繰り返し観ています。大学で助手さんとおしゃべりしてて教えてもらって、遅れて熱狂しているところです。パンフレットもまだギリギリ買えることを知って取り寄せたり、Spotifyでアルバムをダウンロードしたり…。原作本も図書館で借りました。

後日。この本は現在絶版で古書が高額だったのだけれど、購入することにしました。

文庫本での復刊が予定されていることをSNSで知ってはいたのですが、きっと増補改訳版になることでしょう。いまはそれが書店に並ぶのを気長に待ちつつも、手に入れたこの単行本の頁をめくっています。

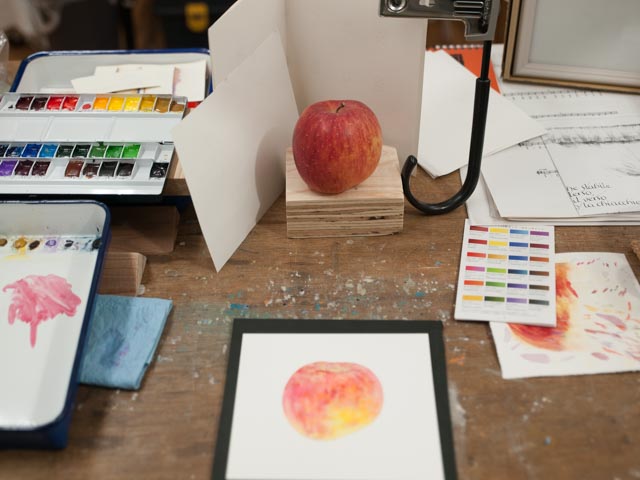

12月はじめ頃、一日一枚のような感じで

アトリエの大家さんから頂戴したリンゴを透明水彩で描いています。

へったくそだなぁ…。自分で苦笑いをしながら、完成させたらすぐにひっくり返してしまい込みます。描いたのを忘れて、仕事の合間にもう一枚、という要領です。

ついこの間、学生に「へたくそな自分を笑えるようになればいいよ」とお声がけしたことがあります。それは、画面をいじくり倒して絵を灰色にしてしまっていた、かつての自分にも向かっています。へたくそでもいいからとにかく仕上げて、そこから考えてみる。ちょうど、映画『オール・ユー・ニード・イズ・キル』の主人公のような感じで。